![А.Первушин, Е.Клещенко, К.Еськов. Фото Н.Деминой]()

А.Первушин, Е.Клещенко, К.Еськов. Фото Н.Деминой

Е. Клещенко:

Мы очень рады видеть такой существенно заполненный зал по нынешним временам. Давайте сразу к делу.

Темой сегодняшнего обсуждения является научная фантастика — существует ли она в России? Если «да», то какой ценой, если «нет», то почему?

Сразу представим ораторов: Борис Евгеньевич Штерн, астрофизик, доктор математических наук, главный редактор газеты ученых и научных журналистов «Троицкий вариант», автор научно-популярной книги «Прорыв за край мира» и автор книги научно-фантастической «Ковчег 47 Либра». Далее Антон Первушин — писатель, журналист, просветитель. Писатель научно-фантастический. Далее Василий Владимирский, критик, публицист. Насколько я понимаю, Василий придерживается мнения, что фантастика — тоже литература, и судить ее надо как литературу, а не как продукцию индустрии.

Я — Елена Клещенко, заместитель главного редактора журнала «Химия и жизнь», в просветительстве я уже лет 20, фантастику, бывает, пишу, но главное, что уже 13 лет я координатор журнала конкурса фантастики. Так что тема мне эта тоже близка. Максим Борисов, тоже журналист из «Троицкого варианта», с огромным просветительским опытом. И Кирилл Юрьевич Еськов, палеонтолог, арахнолог, известный писатель и преподаватель. Автор замечательной книги «История Земли и жизни на ней», книга примечательна тем, что адресована она учащимся биологических специальностей, но я знаю многих небиологов, которые ее с удовольствием прочитали, так что относительно просвещения — это к нему, безусловно. Относительно фантастики — тоже будут вопросы.

Ну, и давайте по плану, предложенному к обсуждению. Первый вопрос: Что происходит с научной фантастикой в России и в мире? Какие виды фантастики существуют? И какие из них не являются научной фантастикой, но имеют к ней отношение? Этот вопрос, безусловно, к Василию.

![М.Борисов, В.Владимирский, Б.Штерн. Фото Н.Деминой]()

М.Борисов, В.Владимирский, Б.Штерн. Фото Н.Деминой

В. Владимирский:

Было бы наивно полагать, что за пять-десять минут мы сумеем найти ответы на вопрос, над которым люди бьются лет почти сто уже: «Что такое научная фантастика?» Каковы ее свойства, что это за направление, вид, жанр, прием, тема? Если говорить об истории этого термина, то впервые словосочетание «научная фантастика» использовал в 1914 году известный научный популяризатор Перельман, классик этого жанра не только в России, но и в мире, когда написал дополнительную главу к роману Жюля Верна «Из пушки на Луну» («С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут») — в общем, такой «фанфик» о завтраке в невесомости. Антон может об этом много рассказывать. Впервые в подзаголовке было использовано словосочетание «научно-фантастическое».

Впоследствии в 1923 году начал активно использовать это словосочетание Хьюго Гернсбек, он придумал термин, если не ошибаюсь, scientifiсtion. Science fiction — научная фантастика, scientifiсtion — это довольно неуклюжий неологизм. При этом у Гернсбека было странное представление о научной фантастике, в 1926 году он сформулировал это: научная фантастика — это такая литература, которую писали Эдгар По, Жюль Верн и Герберт Уэллс. Авторы очень разные, с разным творческим почерком, тем не менее, он к ним отослал.

Впоследствии этому термину пытались найти трактовку и Айзек Азимов, и Роберт Хайнлайн, и Артур Кларк. И Кларк, и Хайнлайн полагали, что научная фантастика — это «литература размышлений, либо литература идей, либо литература логики». На самом деле, впоследствии восторжествовало мнение, что научная фантастика — это литература, которая основана на неких строго научных теориях и гипотезах.

Тем не менее, мы можем вспомнить множество произведений, где нарушаются основополагающие физические принципы, например описывается перемещение быстрее скорости света. Не знаю, насколько современная наука считает такое нарушение возможным, но в науке того периода, когда начали писаться эти произведения, это было нарушением причинного принципа. Однако эти произведения тоже называли научно-фантастическими.

Практически, вся американская научная фантастика «золотого века», вся советская научная фантастика с конца 1950-х и до сих пор описывают космические корабли, которые бороздят просторы на скорости, превышающей скорость света. Не знаю, как это возможно. Невозможно. Тем не менее, это произведения научно-фантастические, по авторскому определению, по определению литературных критиков, историков.

Сейчас в прессе, в просторечии существуют определения «фантастика» и «фэнтези». Употребляют в таком звучании. Словосочетание «научная фантастика» не фигурирует. В лучшем случае — как название одноименного телеканала. Понятно, что это от невысокой грамотности журналистов и критиков, понятно, что «фантастика», «fiction» — это любая литература, где используется некое фантастическое допущение, некая выдумка, неважно, какое допущение. Либо это перемещение быстрее скорости света, либо это некое описание определенного развития общества. Это всё фантастика.

Научная фантастика — вероятно, можно сказать, что она имеет отношение к науке, но какое — боюсь, что не смогу сейчас сформулировать. Хайнлайн, например, называл научную фантастику «литературой рациональной», Артур Кларк придерживался того же мнения. Есть очень разные взгляды. Я не смогу сказать, почему, например, «Звездные войны» — это не научная или научная фантастика. Разные литературоведы придерживаются разных принципов.

Е. Клещенко:

То есть кто-то считает «Звездные войны» научной фантастикой?

В. Владимирский:

Безусловно, там же звездолеты, антураж. «Космическая опера» — тоже научная фантастика. Уже давно идет дробление внутри жанра. Почему «Космическая опера» не научная фантастика? Ее показывают на канале Science Fiction.

Е. Клещенко:

Ну да, аргумент.

В. Владимирский:

Тоже возможный вариант определения — что научная фантастика это то, что печатают под брендом «научная фантастика» или показывают под этим брендом.

Е. Клещенко:

Ну да, можно идти от этого. Василий, тогда еще короткий вопрос: а киберпанк (cyberpunk)? Его мы тоже можем взять в научную фантастику?

В. Владимирский:

Конечно. Он, конечно, имеет больше отношения к fiction, чем к science, то есть к литературе как таковой, но почему бы и нет? Естественно, киберпанк — это научная фантастика. Я больше скажу: наверное, филологически такие романы, например, у Сэмюеля Дилэни «Вавилон 17», — это тоже научная фантастика, хотя в нем главное внимание автор уделяет развитию языка, эволюции речи, влиянию языка на происходящие процессы в мозгу главных героев, формирование характера и так далее. Тоже некие научные данные положены в основу.

Е. Клещенко:

Так, в целом мы определились, хорошо. И космооперу в научную фантастику приняли, и киберпанк. Максим хочет что-то добавить?

В. Владимирский:

Я не претендую ни на какие определения, ничего не берусь утверждать, можно и по-другому перекрутить это всё. А для разговора можно и утопию с антиутопией включить в этот кластер научной фантастики.

К. Еськов:

Некоторое количество произведений — все они разного жанра, стиля и всего прочего. Но чистой научной фантастики, по-моему, там нет ни одной.

Е. Клещенко:

Альтернативная история, да. Ее мы не включаем.

К. Еськов:

Альтернативная история — она-то с какого конца?

Е. Клещенко:

История — это наука?

К. Еськов:

Да ну ладно, с чего это она наука? Можно я «приму подачу» от Василия Владимирского? Прошу прощение за самоцитирование. У меня довольно давно было рассуждение о классификационных процедурах, что научная фантастика, а что — не научная. Я говорил, что, вообще, все эти рассуждения, все эти разделения — вещь совершенно дурацкая.

Раз уж вы меня помянули, то у меня есть вещь «Дежа вю», которая была написана на пари, чтобы досадить номинационной комиссии премии «Странник». У них там разные номинации — science fiction, фэнтези, horror и «альтернативка». Я специально написал эту короткую вещь — ее можно номинировать по трем позициям, horror’a там нет. Это «альтернативка»? Это киберпанк? Ведь киберпанк — это чистая научная фантастика. Или это фэнтези — потому что действие этой оживающей игры происходит в фантазийном мире? Это я к тому, что считаю: все эти классификационные процедуры — глупость.

Но если уж от меня категорически потребовать дать определение science fiction, я, выругавшись про себя, дам определение: «Это литературное направление, которое изучает психологические и социологические эффекты, индивидуальные и коллективные, которые возникают при столкновении человека с неизвестными ранее технологиями и законами природы». Идеологией science fiction является позитивизм — он по определению в вводных. Отсутствуют потусторонние силы — это мы сразу выводим.

Отсюда: мир в science fiction не познанный, но познаваемый. Отсюда: science fiction — это принципиально литература социального оптимизма. Социальный оптимизм с хеппи-эндами не путаем.

Примерно так.

Е. Клещенко: А «Звездные войны»?

К. Еськов: «Звездные войны»— это чистое фэнтези, где рыцари, переодетые из панцирей в скафандры.

М. Борисов: Я хотел высказаться по первому вопросу. На самом деле, прямое отношение к нашему разговору имеет термин «твердая фантастика», или «hard science fiction». Это явление и термин появились где-то в 1940—1950-х, когда происходило возвращение к каким-то первоосновам (после периода отхода от первоначальных установок).

Любая вещь развивается по спирали — и в Америке, и в нашей стране были очень интересные параллели на этот счет. С одной стороны, параллели, а с другой — совершенно разные истории. Тот же Хайнлайн говорил о возвращении более «твердой научной фантастики», а у нас всё это было еще драматичнее — расширение горизонтов после какого-то периода господства так называемой фантастики ближнего прицела. Это, с одной стороны, была более твердая фантастика...

Но «твердость» бывает разных степеней и в разных измерениях. Под твердостью может подразумеваться надежность научной основы, либо на первом плане могут оказаться не человеческие взаимоотношения, а какая-то фантастическая идея. Наша нынешняя ситуация — это очередное развитие по спирали: раздаются голоса, что нам хорошо бы вернуться к «твердой фантастике» или даже «сверхтвердой». Часть книжки Бориса Штерна можно так обозначить (под конец и у него «не очень твердая» фантастика пошла со всех точек зрения). Термин «твердая научная фантастика» можно взять в оборот и рассуждать на нашей встрече именно об этом явлении.

Е. Клещенко:

В общем, кажется, мы договорились, что «научная фантастика» — это про науку и без вызывающе наглых отклонений от научных истин. Ну, скорость света простим. Теперь второй вопрос, провокационный: есть ли в обществе потенциальный спрос на научную фантастику? Среди какой категории читателей и на какую фантастику?

Давайте все выскажемся по очереди, потому что почти все здесь сидящие испытали себя и в образовательных, и в просветительских, и в научно-фантастических жанрах. То есть сравнили на собственном опыте спрос. Начнем с Антона.

А. Первушин:

Спасибо. Ну, из моего собственного опыта — а вопрос подразумевает его — интерес к современной научной фантастике испытывают прежде всего те люди, которые выросли на фантастике в принципе. Люди, которые в свое время были выращены на классической фантастике, и тогда научная фантастика была для нас фантастикой в прямом смысле. Потому что в том, что публиковалось, она преобладала.

Поэтому сегодня — поскольку наши убеждения были воспитаны на ней — мы возвращаемся к истокам своей молодости, когда читаем новых научных фантастов, которые приходят именно потому, что эта фантастика нам больше всего нравится в силу воспитания. А новое поколение (к фантастике проявляют интерес старшие школьники или младшие студенты) — в силу того, что современная фантастика, прежде всего научная, дает основу для обобщения.

Информации со всех сторон очень много, есть тенденция к тому, что информация подается такими короткими блоками, считается, что так она лучше усваивается, а на самом деле ее так трудно воспринимать. Она не дает некоего системного взгляда. К сожалению, научно-популярная литература — а я много читаю такой литературы и ее рецензирую, поэтому могу сказать — не дает общей картины.

Более того, сама научно-популярная литература часто вынуждена прибегать к примерам из фантастики, именно потому, что у нее нет инструментария, чтобы сделать обобщение более глобальное, чем рассказав о какой-то научной дисциплине — и поэтому та молодежь, которая хочет иметь более-менее общий взгляд на то, что происходит в науке, куда движется наше общество и цивилизация, интересуются фантастикой. Ведь там есть разного уровня авторы.

Я сейчас не разделяю на российскую и западную фантастику. Надеюсь, что мы позже поговорим о том, почему на Западе всё хорошо, а у нас такие проблемы, сравним две модели. Сейчас я говорю о фантастике в общем. Интерес к ней есть, и он растет.

Е. Клещенко:

Вы сейчас важную вещь сказали, что просветители — научные журналисты — берут примеры из фантастики не потому, что им хочется «живенько», а потому, что фантастика может то, чего не могут они. Хорошо. Борис Евгеньевич, вы что-нибудь скажете?

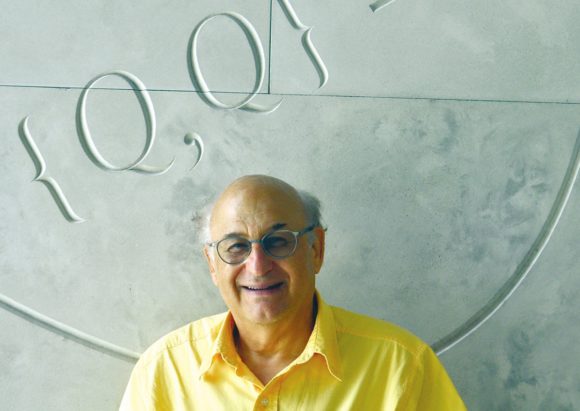

Б. Штерн:

Очень коротко. Я написал две книжки. Одну — научно-популярную, другую — научно-фантастическую. Вложил в каждую примерно одинаковое количества труда и души. Научно-фантастическая «идет» в три раза медленнее, так что судите сами о читательском спросе. Может быть, моя позиция играет роль — мои коллеги считают, наверное, что я маюсь дурью, написав фантастическую книжку. Но, тем не менее, фантастика «идет» хуже примерно с одной и той же позиции.

Е. Клещенко:

Получается, что, поскольку есть просветительство, научная фантастика не очень нужна? Это Жюль Верн мог сообщать читателям разные интересные факты из географии и биологии, развлекая, а теперь есть научные журналисты, может быть, фантасты не должны этим заниматься?

В. Владимирский:

Что касается спроса — он есть на переводную научную фантастику. Почему на переводную? Может быть, я опережу Антона: наши фантасты не умеют писать литературу как таковую, к сожалению. Проблема в том, что у наших фантастов, даже самых эрудированных и самых умных, отсутствует системное гуманитарное образование, нет его. А для того, чтобы писать литературу, надо любить литературу, а не науку. Это раз.

Второе, по поводу популяризаторов: по-моему, сейчас всё хорошо с научно-популярной литературой, с «живинкой». С научно-популярными сайтами. А из научной фантастики хорошо с переводной: Питер Уотс, Рейнольдс, Робертсон, Йен Макдональд, киберпанк — всё прекрасно. Писатели хорошие, умеют писать. Вот и всё.

Е. Клещенко:

Давно мечтаю спросить Кирилла Юрьевича: почему вы не пишете научную фантастику? Не хочется?

К. Еськов:

Я полагаю, что время научной фантастики категорически прошло. Наша юность прошла под именами Азимова, Кларка. Что мы теперь видим? Есть портал «Элементы.ру», из которого можем «вылезать» в любые вещи. Есть замечательные просветительские сериалы BBC . И вообще, все мы можем получать по образовательной части оттуда.

Хорошо, был Азимов, который был все-таки химик по образованию, или Кларк — инженер. У них, по крайней мере, в тексте не было стремительно падающих домкратов. С одной стороны, с точки зрения науки — ужас, с другой стороны — с литературной стороны просто никуда, по сравнению с настоящей литературой.

Та фантастика выполняла нужную роль, ее терпели — она звала молодежь во ВТУЗы, как тогда назывались институты. А по нынешнему времени эту задачу хорошо решает популярная литература. Жить в обществе и быть от него свободным нельзя. Мы живем 25 лет в обществе, которое панически боится будущего. Панически боится любых изменений. Стабильность в мозги не внедряют, это действительно запрос общества, которое напугано. И власть некоторым образом это канонизирует. Поэтому в таких условиях я был бы удивлен, если бы был спрос на научную фантастику.

А маргинальный спрос, который есть, отлично удовлетворяется западной переводной фантастикой. Слава богу, что хотя бы здесь импортозамещения не происходит. Давайте сравним «Затерянный мир» Конан Дойля и «Парк юрского периода» Майкла Крайтона. Все мы помним великолепных героев Конан Дойля и замечательные диалоги. И какое на этом фоне имеет значение, что гинго не растет в Южной Америке? Что в Южной Америке не могло быть антропоидов? Это — литература, мы ее с помним с детства.

Научно-популярная «жвачка» Крайтона в одно ухо влетела, в другое вылетело, если бы не экранизация, про нее никто бы и не вспомнил. Вот в этом и состоит разница. Старое разделение фантастики — одни пишут о людях на фоне некоторых механизмов, как Уэллс, а другие пишут про механизмы, для которых приходится вводить всяких дурацких героев. Поэтому Конан Дойль — литература про людей, нам памятная и сидит в голове, а Крайтон — это ерунда. С моей точки зрения.

Е. Клещенко:

Интересно, а при Конан Дойле был «социальный заказ» на науку?

М. Борисов:

Хочу высказать противоположную мысль. С одной стороны, конечно, можно согласиться, что фантастика — это прежде всего литература. И фантастика бывает разная. Но все-таки я бы сказал, что обсуждения последнего времени показывают, что у читателей есть потребности и в другой научной фантастике.

Год-два назад выходили американские блокбастеры вроде «Гравитации», «Марсианина», «Интерстеллера», «Земли будущего». Там было, во-первых, явное стремление сделать всё «строго по науке» (пошли потом споры, насколько адекватно получилось, но искреннее стремление было), а во-вторых, звучал некий гимн науке, донося до самых широких масс мысль о том, что наука — это круто, она необходима, она помогает. Эти фильмы широко востребованы и неплохи с художественной точки зрения.

Еще можно упомянуть и наших писателей, например Ника Гарькавого. Понимаю, что к его книгам можно по-разному относиться... Или Лёху Андреева, например (есть имена). И у Бориса Штерна в первой его книжке в духе того же Якова Перельмана даны НФ-зарисовки (про воображаемых европиан) — это с удовольствием читается, такое направление вполне перспективно .

Е. Клещенко:

Мы плавно переходим к третьему вопросу: как соотносится просветительство, популяризация науки с научной фантастикой, что общего и в чем между ними разница? Есть ли между ними что-то общее?

Б. Штерн:

Если один человек способен писать и то и другое, то общее есть. Но перекрытие не очень большое, на самом деле. То есть и то и другое должно быть литературой. Популярная литература — прежде всего литература. В популярных вещах полно эмоций. Фантастика, о которой идет речь и которая имеет какое-то просветительское звучание (потому что фантастика в общем случае не обязана быть просветительской, в ней центр тяжести переносится на эмоции). Не объяснить что-то, не впарить информацию, а «зажечь» человека. Воодушевить его, чтобы у него появился интерес, и он то, что надо, смог узнавать сам.

Е. Клещенко:

Да, но всё это могут делать и другие жанры, не обязательно научная фантастика. Я, например, не очень гуманитарно образованный человек. Но при прочтении «Америка reload game» (просветительский потенциал этого произведения был очень велик) я всё время лазила в «Википедию», чтобы понять, что было в нашей ветке реальности, а что автор придумал для своего мира. Кстати, Кирилл Юрьевич, вопрос: это было умышленно?

К. Еськов:

Это была одна из «фишек», чтобы было непонятно: это реально или принадлежит альтернативной ветке. И там сплошь и рядом факты, которые кажутся невозможными, но являются чистой правдой, и есть факты, которые кажутся естественными, но такого не было. Игра с этими вещами, чтобы нельзя было отличить одно от другого, — одна из главных особенностей этого романа.

Надо сказать (если упомянули «Америку…»), что это как раз гимн эпохе просвещения, лучшему временем в истории человечества, когда мир был открыт и понятен. Это ведь в некотором роде стимпанк, это как фэнтези. Но в фэнтези романтизируется Средневековье, а в стимпанке — викторианская и эдвардианская эпохи, эпоха профессора Челленджера, Аллана Квотермейна, ранних героев Беляева и прочих. Вот отсюда и общее мироощущение, и все такие дела. Нет, там нет никакой сталинской эпохи, это — идеальный мир, который вырастает из эдвардианской эпохи.

В. Владимирский:

Я только хотел сказать, что с этим «панком» совсем не то, что сказал Кирилл, но это, наверное, тема для отдельного круглого стола. Можно вспомнить классические произведения стимпанка и сравнить с тем описанием, что он сейчас привел. Это «Машина различия» Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга, это «Подземный левиафан» Джеймса Блэйлока и тому подобное. Это нечто совсем другое.

Е. Клещенко:

А можно в двух словах разницу для тех, кто не читал?

В. Владимирский:

Во-первых, никакого исторического оптимизма в этих произведениях нет, во-вторых, они совершенно не обязательно о викторианской эпохе.

К. Еськов:

Прошу прощения. Если уж мы идет по индуктивному пути, а не по дедуктивному, «Ходячий замок Хаула» — это что? Это стимпанк или не стимпанк?

В. Владимирский:

Понятия не имею. Нет, конечно, это не стимпанк.

К. Еськов:

Отличный ответ!

Е. Клещенко:

Давайте вернемся к научной фантастике. Что еще она такого просветительского может, чего не может альтернативная история? Раз уж мы решили историю в науку поднимать. По поводу оптимизма, по поводу техники имеем мы что-то сказать?

А. Первушин:

Вы не поверите, но недавно я написал еще одну книгу о Юрии Гагарине. Отдельная глава была посвящена его работам, потому что он был не только первым космонавтом, он занимался еще и другими вещами. У него была книга «Психология и космос», которую он написал совместно с психологом центра подготовки космонавтов Лебедевым, читается совершенно запросто любым человеком, не только психологом.

В этой книге есть глава, которая посвящена взаимодействию человека и машины. Эта тема в то время активно обсуждалась и эксплуатировалась, в том числе и в фантастике. Довольно большую и важную роль играют в космическом корабле автоматические приборы, которые управляют кораблем, наблюдают за окружающим пространством. Как экипаж с ними взаимодействует? Этому был посвящен отдельный раздел.

Как вы думаете, к каким примерам обращаются Гагарин и Лебедев в этой книге? К фантастике. К Азимову и к Лему. Почему? Потому что в то время было еще мало примеров, мало, кто мог работать в этой автоматизированной среде. И для того, чтобы описать эти процессы для людей, далеких от этого, описать психологию человека, работающего с механизмами, которые обеспечивают его существование во враждебной среде, приходилось прибегать к примерам из опережающего знания.

Такое знание давала и дает до сих пор научная фантастика, потому что фэнтези и альтернативная история — тут в названии всё заложено — мы тут оперируем прошедшими процессами, вчерашним днем. Да, мы можем обращать к этим жанрам какие-то наши рефлексии. Кстати, я не понял, почему за этим круглым столом — двумя столами — поднимался вопрос художественности.

Если мы говорим о художественной литературе — фантастика же часть художественной литературы, это подразумевается «по умолчанию», — то зачем еще раз поднимать эту тему? Ясно же, что художественная литература отличается от популяризаторской наличием развитой рефлексии у персонажа. Фантастика позволяет делать вещи, которые не может обычная литература.

Разумеется, мы всегда говорим о людях, даже, если мы говорим об инопланетянах, но не всегда мы можем представить себе людей в опережающем знании. Грубо говоря, могут быть три вещи: обобщение того знания, которое мы накопили и которое нас куда-то ведет, пространство знания, в котором люди оказываются сегодня и которое надо как-то для себя упорядочить. Оказывается, проще его отрефлексировать через персонажей, чем директивно его пересказать.

Второе — это определенный социальный заказ, то есть помещая наших персонажей в определенные обстоятельства и рефлексируя по поводу вещей, которые еще не произошли (как делали Уэллс и Жюль Верн), мы можем себе их представить и посмотреть, как мы к этим вещам будем относиться — то есть это определенный социальный заказ.

И третье, что несет научная фантастика — почему она опережает литературу и что невозможно в научно-популярной литературе, — это определенная философия. Философия восприятия действительности и, кроме того, философия науки. Пример про Гагарина указывает, что некоторые вещи мы не сможем проговорить, чтобы нас поняли.

Недавно был нашумевший фильм «Прибытие» по знаменитому рассказу Теда Чана. И в рассказе, и в фильме поднят довольно серьезный вопрос из раздела философии науки. По поводу языка — как это может спроецироваться на общество, на человека, на его судьбу и так далее. Эта проблема просто так не проговаривается, ее можно понять только через художественный образ, через рефлексию. И это тоже одна из задач фантастики.

Е. Клещенко:

Можно подвести промежуточные итоги нашего обсуждения? Научная фантастика обращена в будущее. Фантастика создает ситуации, которых еще нет, но которые могут вскорости появиться. И фантастика помещает в эти ситуации живых людей, с которыми можно отождествлять себя, за которыми интересно наблюдать. Это три позиции, которые она могла бы использовать.

А можно спросить: пользуется ли этими возможностями российская научная фантастика? Пожалуй, это еще часть третьего вопроса.

Тогда перейдем к четвертому: какая компонента важнее в научной фантастике — литературная, художественная или просветительская? Насколько они конфликтуют друг с другом? Я надеюсь, что никто не скажет, что литературная не важна, нет?

Насчет конфликта: научным фантастам всё время хочется что-то такое рассказать. Кирилл Юрьевич, вы ведь тоже всё время что-то такое рассказывали — про закон Бернулли, про разные каналы, через которые выходя газы. Что, без этого никак? Это зачем-то хотелось сделать?

К. Еськов:

Во всяком случае, я не ставил себе такой задачи напрямую. Но избегать — ведь это та же игра. Могло быть или не могло, было или не было. Ведь «Америка» — это одна большая игра В несколько слоев, несколькими способами. Закон Бернулли, по-моему, из школы убрали, но возьмите и поищите, что это такое. Посмотрите — обман это или не обман, могло такое быть или не могло. Не мне судить, портит это произведении или нет.

А по поводу альтернативной истории — я полагаю, что к фантастике она не имеет никакого отношения вообще. Ведь главная вещь в альтернативной истории — найти развилку. «Лошадь захромала, командир убит, враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя». Поиск этого гвоздя, где история могла перескочить на другую стрелку. Поиск развилки, хоть сколько-то правдоподобной. И задача поиска этой развилки — она скорее детективная. С моей точки зрения это уже не фантастика, а раздел детектива.

Е. Клещенко:

Давайте спросим других участников — зачем им научная составляющая, которую многие ругают, во всяком случае, издатели?

А. Первушин:

Понятно, что наука нужна — если вы пишите научную фантастику, то вы прибегаете к науке. На этот вопрос трудно ответить, потому что в вопросе уже половина ответа. Собственно, для тех, кто хочет писать научную фантастику, тут вопросов нет. Для тех, кто не хочет, — тоже вопросов нет.

В. Владимирский:

Собственно, какая компонента важнее? Несколько лет назад на Петербургской фантастической ассамблее был в гостях американский научный фантаст Питер Уоттс, кстати, гидробиолог. И он рассказывал, как он подает некую научную информацию. Если пытаться прямым текстом, как он сказал, то получается какая-то унылая «жюльверновщина», совершенно неудобоваримая.

И как он делает? Главного героя, который хранит некую тайну, пытает маньяк. И в процессе этой пытки маньяк пытается тайну выведать, а главный герой пытается ее сохранить, и в его внутреннем монологе всё и содержится. Чисто литературная игра, к научному методу никакого отношения не имеет.

Научная информация только тогда входит в сознание читателя, когда она каким-то образом объясняет мотивацию главного героя, когда она является частью тропов — что такое тропы, я думаю, все филологи в зале знают. Когда эта научная информация каким-то образом формирует характер, формирует среду, в которой живет главный герой. Только так и не иначе. Так что литература, безусловно, на первом месте.

Б. Штерн:

Насчет литературы на первом месте согласен, но насчет того, что «только так и не иначе» — тут, извините, кто как хочет, тот так и делает. Получится у него или не получится — это другой вопрос. Примеры перебирать не будем сейчас из-за недостатка времени. Конечно, делать это тяжело. Наука — это как матчасть. В литературе тоже должна быть матчасть, например описание крестьянского быта. Это создает некий фундамент. И делать это сложно, потому что впихнуть в человека много информации тяжело.

Потому что теряется человеческая составляющая и так далее. Для меня это было тяжело. Кое-что получилось — можно было впихнуть рассуждения о технике в отрывок, когда люди «бухают». Кое-где пришлось изображать как пресс-конференцию, но это уже хуже. Подобное было у Пелевина в «Generation П», когда он свои взгляды изложил в «письме Че Гевары». Получилось не очень органично. И это, действительно, проблема. Я эту проблему почувствовал на собственной шкуре: где-то решил ее удачно, где-то нет. Сейчас хочется немного переделать.

М. Борисов:

На самом деле, конечно, литературная составляющая и в научно-популярной литературе важна. Потому что у нее с научно-фантастической много общего. В научно-популярной литературе есть свои идеи и свои находки, свое наследование. Например, кто-то первый придумал описывать, как работает квантовая механика. Потом кто-то пытается найти какой-то другой язык, другой способ описания. Очень важно, чтобы текст был «читабельным», особенно для массовой аудитории. Волей-неволей научно-популярная литература — это тоже ЛИТЕРАТУРА. «Смычка» происходит в очень многих вещах, например в биографиях ученых. Там тоже могут появляться предположительные элементы, чуть ли не альтернативная история. Разговор долгий, на самом деле, не для текущего момента.

Б. Штерн:

Крайний пример того, как впихивается и впихивается информация — это последняя вещь Амнуэля, причем мне она понравилась, я читал. Но я более-менее понимаю, о чем он пишет. Там есть юмор, много интересного, но «средний» человек, наверное, вспотеет, читая.

Е. Клещенко:

Давайте перейдем к пятому вопросу: «Зачем ученые и инженеры пишут фантастику?» Я забыла, что мы имели в виду, когда придумывали вопросы. Зачем им это надо или зачем это надо народу? Допустим, зачем ИМ это надо. И кто вообще должен писать, согласно профессий и навыков? Ну, сознавайтесь.

Б. Штерн:

Многие люди хотят писать, есть масса графоманов. Графомана от не графомана, как в хорошей и плохой архитектуре, «отличают всего 10 см». Определить очень сложно. Решает только время. То есть люди хотят писать. В свое время я писал довольно много стихов, популярной литературы, не только фантастику. Из людей это всё «прет», это никуда не денется. А если говорить именно о фантастике, то ученые и инженеры — это наиболее подходящий для этой литературы контингент, только и всего.

Е. Клещенко:

Но, прошу прощения, Станислав Лем, насколько я помню, по образованию был медиком, да еще и медиком-недоучкой, как подсказывает Антон. Как он мог писать о ракетах? Значит, все-таки можно?

Б. Штерн:

Везде есть какие-то распределения. Если мы сейчас начнем перечислять исходные специальности фантастов, то тут будет сильный перевес в сторону науки и всяких инженерных специальностей. Хотя, конечно, всегда есть исключения.

Е. Клещенко:

Спросим у Кирилла Юрьевича.

К. Еськов:

Мне ответить на этот вопрос очень просто. Дело в том, что я написал за свою жизнь довольно много научных текстов и некоторое количество художественных Разницу между научным и художественным текстом я хорошо понимаю — теперь. Как хорошо сформулировал Саша Раутян: «Ученым платят за строчки, а писателям платят за межстрочные пробелы, которые читатель заполняет сам, по собственному разумению». В этом — принципиальная разница. Научные и художественные тексты строятся абсолютно по разным законам.

В моей первой вещи «Евангелие от Афрания», если вы помните первою часть: она построена по законам, по которым строится научный текст: постановка задачи, обзор литературы, обсуждение, резюме и всё прочее. Это не библеистика, это не научный текст. Но так строится научный текст. А дальше письмо начальника тайной службы — собственно, мне нужно было объяснить, что же произошло на самом деле.

Через некоторое время я понял, что потерял контроль над текстом, он живет сам, некоторым образом я над ним совершенно не властен. И фраза Пушкина на вопрос, выйдет ли Татьяна замуж: «А почем я знаю, спросите у нее!» — да, действительно, это так и есть. Художественный текст — это текст, который пишется сам, а ты только стоишь рядом и стараешься что-то записать. Вот и различие с научным.

Поэтому для ученого или инженера, если у него есть какие-то склонности к написанию (поскольку и наука — это тоже интеллектуальная игра), это тоже интеллектуальная игра, но другого характера. С моей точки зрения, это очень интересно. Вообще, когда я слышу, что «литература должна…» — да кому она должна? Никто никому ничего не должен.

Е. Клещенко:

Давайте перейдем к следующим вопросам. У нас их осталось всего два. Могу я немного добавить по предыдущим ? По-моему, не вполне отчетливо прозвучало следующее: говорили, что научная фантастика заглядывает в будущее, что она моделирует ситуации, которые вскоре произойдут, но есть еще один момент. Научная фантастика, за счет того, что ее создатель знает немного больше, чем ее читатель, моделирует интересные ситуации, которые не пришли бы в голову человеку, который этим предметом не интересуется.

Хотя бы твердая установка у Бориса Евгеньевича на то, что летать быстрее света нельзя и лететь до звезды придется тысячелетия, создают интересную ситуацию, которая достаточно редко встречается в литературе. Не просто разрыв в десятки тысяч лет, а дело, которое делается с такими разрывами, когда людям всё еще интересно продолжать его делать. Как это достигается? Ну, как-то достигается, а иначе не получится история, которую автор придумал.

Я считаю, что нельзя сбрасывать со счетов и то, что иногда научная фантастика может достичь в плане занимательности того, чего не могут достичь другие жанры.

![Фото М.Борисова]()

В.Владимирский, А.Первушин, Б.Штерн, Е.Клещенко. Фото М.Борисова

А. Первушин:

Хотел бы сказать, что как жанр фантастика появилась именно благодаря научной фантастике. До Жюля Верна, до Уэллса это был лишь прием, который использовали наши классики (извини, Василий, мне пришлось вернуться к тому, с чего начали), но не как жанр, с этим не спорят ведущие «фантастоведы» — ни Елена Ковтун, ни Леонид Геллер. Я читал в их работах, что как жанр фантастика появилась тогда, когда туда пришла наука. Когда появился научный метод, от которого зависели персонажи, сюжет. Поэтому говорить о фантастике без научной фантастики бессмысленно.

Я могу привести пример того, как это формируется: сначала был Жюль Верн со своей «Из пушки на Луну». Допущение — сделали большую пушку и из нее бабахнули на Луну. Отсюда пошла идея космических полетов. До этого космические полеты были связаны с мифологией, а не с научным мышлением. Далее идея полетов была обработана Уэллсом для того, чтобы представить, как будет выглядеть общество на этих планетах, из космической появилась фантастика социальная.

Далее это общество стало приобретать разные описания — появились разные формы в воображении писателей, и появилась платформа для фэнтези — общество, построенное на магических принципах. Научная идея, проходя через фантастику, проходит от науки через социальную фантастику, развлекательную фантастику — тут где-то и космическая опера затесалась со своими развлекательными инструментами — и приходит и к фэнтези.

Что бы мы ни говорили, научная фантастика является стержнем жанра. Не может фэнтези, основанное на мифологическом сознании, породить что-то новое, чего нет в этом сознании. Это пересказ мифа на новый лад. А научная фантастика генерирует новые идеи, новые образы, новые смыслы в процессе развития науки. Наука развивается, дает нам новые термины, новые понимания Вселенной — и литература через разную фантастику всё это использует. Поэтому научная фантастика является стержнем фантастики как таковой до сих пор.

В. Владимирский:

Сейчас в серьезном западном литературоведении первым научно-фантастическим произведением всерьез считается «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли.

А. Первушин:

Согласен, согласен. Наверное, имеет смысл идти именно от «Франкенштейна».

Е. Клещенко:

Давайте ответим на шестой вопрос: «Что могла бы дать обществу НФ, существуй она в России как явление?» За рубежом она все-таки существует, я считаю.

Б. Штерн:

Давайте, я скажу. Мне понравилось определение, которое Кирилл дал научной фантастике. В таком определении НФ дала был сильный стимул против мракобесия, которое накрывает сейчас у нас очень широкие слои. Вот и всё. Этот стимул — примерно то же, что и просвещение, но более эмоционально. И это доходит до гораздо более широкой публики. Вот что могла бы дать научная фантастика — противоядие против мракобесия.

М. Борисов:

Вообще, можно заметить, что в советское время фантастику писали не просто ученые. А действующие ученые. Понятно, что особо на этих литературных трудах выживать не удавалось, как и сейчас, но, тем не менее, они делали важную вещь: они транслировали матрицу своего мышления на общество.

Очень важно, когда человек говорит на ОЧЕНЬ массовую аудиторию, заражая не только подростков, но и взрослых людей. А сейчас всё резко изменилось. Не только писатели фэнтези, но и более «научные» писатели (они, конечно, получили высшее образование, но работают где-то в банках или еще где) — все люди, которые пишут, заметно сменились. Они уже транслируют совершенно другую матрицу — всякие «попаданцы» пошли, много юмористического фэнтези, много женского. Это даже преобладает.

И преобладает развлекательный элемент, порой чисто развлекательный, без попытки донести гуманистическую мысль или что-то еще, не говоря уже о какой-то технической идее. Эта социология очень важна — если бы писали, действительно, люди, которые занимаются наукой, то, вероятно, посыл бы изменился и до какой-то степени изменялось бы и общество.

В. Владимирский:

Хочу возразить. Тут вспоминали фантастов «золотого века». Но я вынужден разочаровать присутствующих — дело в том, что сейчас к этим писателям у современных западных фантастов и современных исследователей отношение примерно такое же, как у физиков к опытам Ломоносова. Да, основоположник, да? великолепные персонажи, но это уже настолько архаично, что если посмотреть на перечень тех, кто повлиял на пишущих авторов сегодня, то среди них не найдете авторов «золотого века».

Литература в фантастике, фантастика в литературе начинается с новой волны. Это совершенно другие авторы, другие персонажи с другими целями, другими задачами. Они реально повлияли на ту научную фантастику, которую пишут сегодня. А Азимов, Кларк — это люди без системного гуманитарного образования, зачастую не очень хорошо знавшие английский язык. Да, Азимов плохо знал английский язык — и он писал фантастику, что позволяло ему знание языка. Он признавался, что не читает современную литературу, он не интересовался этим. Хайнлайн ближе к Азимову, правда, он американец и владел американским английским языком лучше Азимова.

Е. Клещенко:

Мы куда-то ушли от вопроса. Максим?

М. Борисов:

Я выступил тут своего рода «адвокатом дьявола», потому что тоже считаю, что в фантастике наиболее важна литературная составляющая. Но я все-таки говорил про основы советской фантастики, а она от научных работников, если перечислять имена — Ефремов, Стругацкие, Булычёв, Биленкин…

Е. Клещенко:

А мне кажется, что Василий сказал очень важную вещь: разница между российской и мировой НФ — в разных основоположниках. Мы всё еще пытаемся возрождать Азимова, тогда как зарубежная НФ стоит на совершенно другом базисе. Может быть, это вносит какой-то вклад и в различный успех того и другого. Мы еще обсудим, как можно организовать просветительство через НФ, постараемся потянуть.

М. Борисов:

Я просто хочу констатировать, что наш «золотой фонд» фантастики более однозначен, чем американский.

А. Первушин:

Я коротко по шестому вопросу. Вы ушли от вопроса: «Что дала бы российскому обществу НФ, если бы она была?». Вопрос был касающийся нас всех. На мой взгляд, научная фантастика позволяет взглянуть на общество с позиции будущего! На нашу современность. И таким образом помогает увидеть какие-то вещи, кажущиеся важными, увидеть, что они не важные. Именно она позволяет сказать, что ерунда все эти возрождающиеся «мироточащие традиции» и прочее. Не всякая литература показывает ужас Средневековья, наоборот, бывает, что показывает, как хорошо жить в Средневековье, замечательно!

Е. Клещенко:

Давайте перейдем к седьмому вопросу: «Как можно организовать просветительство через НФ? Насколько важно жанровое отделение от видов фэнтези?». Кирилл Юрьевич уже высказался: никак, и не надо этим заниматься. Есть «Элементы.ру». Для начала, я бы сказала, надо повысить популярность НФ.

А. Первушин:

У нас перед глазами примеры из нашей собственной практики. Конечно, Василий может говорить всё, что угодно, но есть Ник Горькавый, который имеет свою аудиторию и уже расширяется — его уже переводят на английский, скоро будут экранизировать. Он определил свою аудиторию, сказал, что читатель его историй про Астровитянку — это аудитория от 14 до 20 лет. А для сказок — аудитория от 8 до 14. И он стал целенаправленно работать с этими аудиториями.

То есть для того, чтобы продвигать просветительство через фантастику, через художественную литературу, будем говорить шире, необходимо понимать, на кого рассчитан текст, и прибегать к соответствующему арсеналу средств. Конечно, тут всё зависит от писательского опыта. Для искушенного писателя это просто вопрос техники, а для кого-то это будет «открытием велосипеда». Но путь понятен — если вам что-то интересно и хочется донести это до аудитории, то надо выбрать аудиторию, а потом использовать весь арсенал средств, чтобы вещь донести.

К вопросу о доле научности и художественности — существуют разные методы. Сегодня активно развивается жанр докуфикшн (docufiction). Для меня это идеальный вариант, чтобы донести идею в чистом виде. Это есть в кино, но и в литературе он начинает появляться. Хороший пример — фильм «Чужая планета». Там нет персонажей, только два робота с интеллектом ребенка, которых отправили на другую планету. И сам фильм — это погружение в животный мир другой планеты, это фильм о другой экологии, другой биологии. Это очень интересно смотреть, поскольку фактически появляется альтернатива нашей биосфере, и их можно сравнивать, проводить какие-то параллели.

Возникает ситуация даже для научного осмысления у зрителя, потребителя, который ученым не является, но ему удается научный метод. Это вроде бы не художественный объект, но, тем не менее, этот фильм позволяет зрителю развить воображение. Фактически, персонажем является он сам. Да, это частный вопрос, давайте общий.

Б. Штерн:

Пара замечаний. Если говорить о фантастике в определении Еськова — Хайнлайна, то это вещь, близкая ко всяким просветительским вещам. Я думаю, что этим ее можно было немного «пристегнуть» ко всяким просветительским изданиям, газетам, сайтам и так далее. Тиражи у них большие. Везде нужно еще много делать. Это в каком-то плане «нишевая» литература, и эту нишу, в принципе, можно как-то объединить с просветительской нишей. Сумма их станет больше, и совместно проще их продвигать.

Самое тяжелое – это сбыт литературы. Надо поговорить с людьми, которые этим занимаются, как это можно было бы сделать, чтобы мелкие издательства, которые, в общем, и публикуют фантастику, как-то скооперировались по части сбыта. По части рекламы и продвижения «Троицкий вариант» отчасти этим тоже может заняться, «Химия и жизнь», как я понимаю, этим уже занимается.

Е. Клещенко:

У нас есть раздел фантастики в каждом номере. Но только это не научная фантастика. Уже при мне был конкурс, когда было условие, что это должна быть только научная фантастика. Это было ужасное зрелище. Когда людей заставляют писать так, а они не имеют к этому призвания, это ужасно. Больше мы так не делали. Пишите сказки, пишите фэнтези, пишите то, к чему душа лежит. Не надо сажать героев в ракету, если вы не знаете, с какого конца она зажигается.

Б. Штерн:

Хорошо. Появилась какая-то приличная вещь, и на своих страницах ее надо похвалить – это же тоже продвижение? Грамотно похвалить, интервью с автором взять.

Е. Клещенко:

Что касается критики в фантастике – это к Василию.

Б. Штерн:

А почему не к вам? У Василия – свой канал, у вас будет свой, у нас в «Троицком варианте» будет свой. И все еще будут друг с другом «на ножах». Это очень хорошо.

Е. Клещенко:

Нужен человек, хорошо знающий фантастику, именно эту область.

Б. Штерн:

А может, и не очень хорошо знающий. Может, нужен «свежий взгляд».

Е. Клещенко:

Еще кто-то хочет добавить или мы переходим к дискуссии? Давайте микрофон в зал.

![Коллаж М. Борисова]()

Коллаж М. Борисова

Реплика из зала — 1:

Меня зовут Сергей, я критик, фантастиковед. У меня вопрос по конкретной книге, где, на мой взгляд, та тема, которую мы сейчас обсуждаем, – современная российская научная фантастика – отразилась как некоторая квинтэссенция. Я говорю о романе «Роза и червь» и вопрос адресую Кириллу и Роману, наверное, они этот роман читали.

Почему я считаю этот роман показателем того состояния, в котором находится современная научная фантастика? Этот роман был тепло и радостно встречен читательской аудиторией. Свою первоначальную известность он заработал еще в «самиздате», потом вышел в бумажном варианте. Но при этом этот роман, по сути, фантастикой не является, это такая космоопера с принцем, принцессой и командором и их интригами.

Второй момент: действие этой книги было отнесено в будущее, и это будущее отсылает нас к лучшим образцам англо-американской и англо-саксонской фантастики, где идет активное освоение Солнечной системы, обживают астероиды. Эта модель нам знакома и новой не является. А вот что отражает «отечественный» вклад – это то, что при этом в таком продвинутом «сеттинге» вплетены абсолютно феодальные социальные отношения. Когда есть какие-то ханы на Земле, которая оказалась отброшена назад в своем развитии после атаки инопланетян, но при этом и в самом космосе, где такого влияния не было, тоже действую отважные командоры, которые отправляют своих красивых дочерей на важные задания.

Е. Клещенко:

А ваш вопрос?

Сергей:

Да, у меня вопрос смешан с репликой. И этот роман получился не научной фантастикой, хотя именно как научную фантастику его в свое время поднимали на щит, в том числе и Антон. Во-вторых, он получился довольно двусмысленным. И при внешней демонстрации достаточно продвинутого будущего он несет в себе совершенно архаичную социальную структуру. Что, на мой взгляд, как раз отражает положение, в котором находится современная отечественная научная фантастика. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Да, Кирилл, ваше – обязательно. Спасибо.

К. Еськов:

Я из романа «Роза и червь» прочел первые 25 страниц, закрыл и убрал. С моей точки зрения, это читать нельзя.

А. Первушин:

Я рекомендовал этот роман к прочтению, на первой странице даже стоит моя рекомендация, так я и отвечу. Во-первых, я не согласен с Сергеем, что это не совсем научная фантастика, космоопера.

На мой взгляд, научная фантастика выражается в двух вещах, которые, если присутствуют, то уже можно говорить, что это – научная фантастика. Это познаваемый материалистический мир – а там он, безусловно, познаваемый и материалистический — и наличие научного поиска – научный поиск там есть, это попытка расшифровать сигналы, которые идут с Эдны, попытка понять замысел инопланетян, пока с ними так или иначе контактировать приходится. Это такой «научный поиск в чистом виде», я бы сказал.

То, что цивилизация в романе отброшена в Средневековье – там это объяснено, она была разрушена и поэтому приобрела такие архаичные формы. По инопланетянам – да, тут можно сказать, что автор недоработал, ему не нужно было раскрывать то, как там было всё устроено у инопланетян.

В свое время Лем даже не показал инопланетян в романе, хотя весь роман был построен на поиске этих инопланетян. Их не было в кадре, мы так и не узнали, как они выглядят. В «Розе» надо было сделать то же самое, упростить. Но в целом роман вызвал противоположные отзывы. Кстати, это хорошо – когда есть те, кто хвалят, и те, кто ругают, этот разброс означает, что роман состоялся, вещь получилась. Ее еще будут обсуждать, а что еще нужно от литературы? Чтобы ее прочли и чтобы ее обсуждали.

Е. Клещенко:

То, что «Роза и червь» имела такой успех, несмотря на большие и малые минусы, говорит нам о том, что некий потенциал у научной фантастики есть. Хочет ли еще кто-то про «Розу и червь» высказаться?

Б. Штерн:

Я прочел его до трети, просто времени больше не было. Мне кое-что понравилось. Видно, что автор обладает более-менее бэкграундом. Хотя способ, которым инопланетяне уничтожили Землю, у меня вызвал ярость, потому что напоминает один сильно идиотский проект, реально существующий.

М. Борисов:

Дело в том, что Елена Клещенко опубликовала у нас в «Троицком варианте» год назад список литературы, которая претендует на звание новой научной фантастики, и мы ознакомились с ним, именно поэтому Борис Штерн читал «Розу». Я тоже роман одолел на треть.

Литературная основа там довольно слабая, но вообще-то интересно и свежо. Может быть, я дочитаю. В принципе, над этим надо подумать, это всё же какое-то явление. Не всегда литература – это то единственное, из-за чего вещи читают. Иногда… Кстати, Горькавый тоже входил в список.

Реплика из зала — 2:

Здравствуйте, меня зовут Александр, я аналитик по профессии. У меня такой вопрос: здесь очень много говорили о просветительской функции научной фантастики, но у нее есть еще функция – моделирование. Моделирование будущего. Говорят, что писатели – инженеры человеческих душ. Тут затронули вопрос, что сейчас в стране идет возврат к державно-архаической идеологии, к неомонархии.

У меня вопрос: а может быть, современная российская научная фантастика и должна сформулировать для нас новую идеологию? Новую цель, новую модель общества? Из того, что я читал из фантастики – Стругацких – у них ярко сформулирована модель будущего, и эта модель привлекательна для простого человека. Должна ли, может ли современная научная российская фантастика стать локомотивом для простого человека, маяком, указателем общества, к которому мы должны стремиться?

В. Владимирский:

У нас есть такой писатель – Владимир Сорокин. Он уже нарисовал нам наше потенциальное будущее в романах «Сахарный Кремль», «День опричника», «Теллурия». Скоро выходит его новая работа. Читайте – там будущее России и мира, пережившего две, по-моему, исламские революции. То, что мы сейчас переживаем, у него описано очень ярко, правда, стоит ли к этому стремиться, я не знаю. Но прогностика у него очень яркая.

Е. Клещенко:

Чтобы было не так ядовито – «для хлопка нужно две ладони», как учат нас буддисты. Стругацкие работали немного в другое время, у них была аудитория, готовая этот призыв воспринять. Более того, ждавшая этого призыва. Сейчас у нас немного всё изменилось. Вот может ли литература повести за собой, когда никто этого зова не ждет – я не знаю. Я рада была бы ответить с оптимизмом, но не уверена, возможно ли такое.

Б. Штерн:

Еще короткая реплика. Будущего не может вам нарисовать никто, любой сядет в лужу, это уже проверено много раз. Можно создать какой-то психологический и нравственный фон, немного воодушевить людей.

Реплика из зала — 3:

Добрый день. Яковлев Андрей Викторович. Можно ли высказаться по шестому вопросу? Спасибо. Что можно было бы ожидать от современной фантастики? Дело в том, что фантастика, помимо того, что она дает современникам, интересна еще и в следующем отношении.

Когда мы копаемся в фантастике 1950—1960-х годов, то для нас становится более полным образ человека этих лет. Мы отчетливо представляем себе, о каком будущем люди мечтали в то время, какого будущего в то время они страшились. Какого будущего, начинающего сбываться, они почему-то себе не представляли.

В «Мечети Парижской Богоматери» Елены Чудиновой есть короткий пассаж относительно того, что никто из писателей-фантастов не предсказал исламизацию Европы. Фантастика делает для потомков более полным образ того времени, той эпохи, когда она создавалась. Спасибо.

Б. Штерн:

Я согласен с предыдущим оратором.

М. Борисов:

Если вспомнить «Дюну» Херберта, то там довольно много исламских мотивов. Но, вообще, поискать надо.

Реплика из зала — 4:

Константин, программист. У меня реплика по поводу научной фантастики. Классическая научная фантастика в современном виде выглядит достаточно бессмысленно. Говорят, что фантастика должна быть о науке. Но если мы пишем роман, и в нем главное действующее лицо – наука, то это называется производственный роман. Фантастика, если брать современную научную, литература, где автор делает определенное допущение, но при этом в том, что он пишет, придерживается принципа научности. Вот мое такое мнение.

Реплика из зала — 5:

Добрый день. Евгений, географ. Большое спасибо, уважаемые докладчики. Прекрасно описаны основные проблемы отечественной фантастики – оторванность от матчасти и оторванность от реального современного потребителя. Здесь многократно упоминали классиков «золотого века» фантастики и отцов-основателей.

Но, простите, Жюль Верн – это какой век? Хайнлайн когда начинал писать? Еще до Второй мировой. Стругацкие – какое десятилетие? По поводу оторванности от матчасти. Здесь была увлекательная дискуссия между знающими авторитетными людьми, являются ли «Звездные войны» фантастикой. Но, простите, «Звездным войнам» скоро будет уже 40 лет.

В литературе по «Звездным войнам» давно написано про все предпосылки, которыми пользовался Лукас, что он хотел сказать своим произведением и что не хотел. Еще в сегодняшней дискуссии прозвучало интересное, что стимпанк – это идеализация викторианской эпохи. Ну что же, видимо, я читал какой-то другой стимпанк.

Е. Клещенко:

Стимпанк бывает разный.

Реплика из зала — 5 (продолжение):

По поводу того, что, оказывается, все беды от того, что народ боится будущего. Не могу сказать, что боится. Сейчас народ вполне себе активно ходит на фантастические фильмы, обеспечивая им вполне неплохую кассу, в том числе – вы не поверите – даже на отечественные. Народ с удовольствием читает фантастику. Всё дело в том, что определенные фантасты знают, о чем хотят писать, и умеют это делать, а другие, увы, хотят писать фантастику, но не знают, с какого конца зажигают ракету. Спасибо.

А. Первушин:

Я не понял, честно говоря, этого замечания, тем более, что тут звучали фамилии и Уоттса, и Рейнольдса, Робинсона, Крайтона, не только писателей «золотого века». Поле обсуждения было достаточно широкое. Видимо, мы недостаточно внятно говорили.

Действительно, у нас сегодня проблема с российской фантастикой серьезная, я бы даже сказал, вопиющая, хотя до сих пор вспоминают роман 2006 года Жарковского «Я, Хобо», хотя, на мой взгляд, это такая «мягкая» научная фантастика, не «строгая». В этом смысле Ибатуллин ближе к «твердой» НФ.

Есть два нашумевших романа – Жарковского и Ибатуллина. На самом деле, это очень плохо, это катастрофа, что более чем за 15 лет у нас всего два романа фантастических российских, вызвавших интерес. Конечно, вообще их больше. Я говорю про российскую фантастику. Видимо, не вся аудитория поняла, что мы говорим про РОССИЙСКУЮ фантастику.

Е. Клещенко:

Я не совсем поняла, в чем претензия к основоположникам, которых — вы же сами сказали – издают и переиздают. У литературы есть срок годности? Когда писал Толстой – беда… А Пушкин!

Реплика из зала — 5 (продолжение):

У литературы – нет, у научной фантастики – есть.

Е. Клещенко:

Интересно, что начали с Жюля Верна – с зарождения жанра!

М. Борисов:

Я хотел бы обратить внимание на то, что мы как раз не сошлись в вопросе «золотого века» фантастики. И само по себе это сейчас вызывает очень большие споры. Очень многие говорят, что советскую фантастику забыли, ничего не читают, даже Стругацких. Ну, думаю, что Стругацких читают. Сам по себе это вопрос спорный, он разделил, судя по всему, даже сидящих здесь за столом.

Реплика из зала — 6:

Добрый день. Я хотела бы немного добавить к теме про «запросы». Буквально сегодня в разговоре наблюдала: очень сильный запрос идет от этой самой молодежной аудитории к этим, на самом деле, понятным мирам научной фантастики. На самом деле, там не так всё плохо, может, и литературе сложно конкурировать с кино в плане получения информации, но в то же время желание разобраться в устройстве другой Вселенной есть.

Наука – это модель. С моделью всегда проще, чем с тем, что эта модель описывает. Так вот, запрос есть, и он очень большой. Желающих прочитать и узнать – их больше, чем кажется. Ну а дальше – да, есть талантливые и не очень литераторы. Спасибо.

Е. Клещенко:

Спасибо на добром слове.

Реплика из зала — 7:

Я по шестому вопросу: «Что могла бы дать научная фантастика?». В значительной степени я согласна с Антоном в том, что научная фантастика – это некое ядро жанра. Как сказал один ребенок на литературном семинаре: «Фантастика – это то, что было».

То есть ее можно прочитывать в зависимости от особенности произведения как притчу, как сказку, но у нее всегда существует тот слой, на котором она воспринимается как потенциально возможная реальность. Это могло быть – в том числе с точки зрения науки, с точки зрения того, что наука знает или что пишущие или читающие знают о науке.

И это очень важно, потому что это увеличивает степень моральной ответственности, с которой воспринимаются изложенные в произведении коллизии. Потому что это дает представление о том, что незнание законов природы и общества от этой ответственности никого не освобождает. Это кому-то может дать желание в этих законах природы и общества разобраться.

В то же время это, безусловно, литература, и это тоже очень важно. Потому что мы сейчас имеем ситуацию, когда просветители вместо всех остальных общественных институтов работают на представление людей об обществе и о возможном будущем. И у этого представления нет разумной «прокладки» в виде представления о том, что должно, чего бы мы хотели, о чем мы мечтаем.

В результате получаются коллизии, как с одним известным генетиком, которого обвинили за его высказывание о том, что для репродуктивного успеха женщина должна быть поглупее. Это высказывание было воспринято без «прокладки». А мы хотим такое общество, в котором это важнее всего? Нам это нужно, нам это интересно? К каким последствиям это приведет? Литература все-таки имеет важную ценную составляющую, которая от таких вещей страхует. У меня всё.

Е. Клещенко:

Я бы добавила, что педагогическая составляющая в фантастике – это очень тонкое дело. Как только она становится слишком явной, как только читатель подозревает, что его чему-то учат, он бросает книжку.

В. Владимирский:

Дидактика называется.

Е. Клещенко:

Да. А вообще, конечно, в целом – согласна.

Реплика из зала — 8:

Роль научной фантастики очень велика. И здесь хотел бы ответить Елене, которая сказала, что нет достаточного спроса на научную фантастику. Нам с вами не нужен большой спрос на это, потому что, как говорил Шпенглер: «Достаточно роты солдат для того, чтобы перевернуть мир». Для научной фантастики не нужны тиражи Донцовой, а нужны несколько тысяч читателей, которые будут потом менять и создавать образ будущего.

И в этом смысле роль образовательная и просветительская, потому что это не только борьба с мракобесием, а еще и формирование образа будущего – в этом смысле, действительно, довольно близко к Стругацким, но не только, потому что они формировали какую-то свою аудиторию. Это с одной стороны.

С другой стороны, научная фантастика заставляет нас смотреть на что-то, что внутри нас. И в этом смысле я всегда апеллирую к Филипу Дику. Потому что в целом это не научная фантастика, но он всегда заставляет смотреть нас, делая различные ракурсы. В зависимости от того, что он дает. И всё равно мы считаем это научной фантастикой. Поэтому взгляд внутри нас — также важная функция.

Е. Клещенко:

О взгляде внутри нас мы вроде бы говорили!

Реплика из зала — 8 (продолжение):

Говорили, да.

Е. Клещенко:

А что касается спроса, то вы считаете, что эти несколько тысяч у нас есть?

Реплика из зала — 8 (продолжение):

Да, конечно. Конечно, есть.

Е. Клещенко:

Спасибо, мы рады это слышать.

Реплика из зала — 8 (продолжение):

Мне кажется, и аудитория это подтверждает.

Реплика из зала — 9:

Здравствуйте, меня зовут Ирина Кулагина. Я хочу сказать по поводу того, что мы сегодня определяли как научную фантастику. Почему-то ее мы в течение всей нашей беседы определяли как фантастику технологическую. Мы отбросили фантастику историческую.

Если говорить о том, что первым фантастическим произведением считают «Франкенштейн» (это середина XIX века), то тогда можно сказать, что психологии как науки тогда не существовало. Сейчас психология как наука существует и, соответственно, любую фантастику, которая рассматривает психологические вопросы, можно рассматривать, как фантастику научную. Давайте вспомним прекрасное произведение Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» – можем ли мы его считать научной фантастикой? Я, например, считаю это, безусловно, научной фантастикой!

Е. Клещенко:

А почему нет? Там же нейрофизиология, а чем нейрофизиология не наука?

Реплика из зала — 9:

А мы ушли в тему о том, что научной фантастикой мы считаем только фантастику технологическую.

Е. Клещенко:

О, а один вопрос у нас не вычеркнут! Я хотела спросить Кирилла Юрьевича про круглый стол на Фантассамблее: почему в России нет биологической НФ? К чему вы там пришли?

К. Еськов:

Поскольку стол вели мы с Галиной, два кандидата биологических наук, то мы сошлись на том, что по большей части не хватает образования у пишущих.

Е. Клещенко:

Вот поэтому у нас и нет новых «Цветов для Элджернона», понятно.

Реплика из зала — 10:

Здравствуйте. Георгий Виноградов. Никто не пытался рассматривать такую вещь, что в тот самый «золотой век», о котором тут столько говорили, люди «ковали» чистый металл. Была научная фантастика, которая «ковала» научную фантастику. Была фэнтези, которая творила чистую фэнтези. А сейчас – время сплавов. Какую вещь мы ни возьмем – везде сплав. Чистая фантастика есть, но она уходит в сплавы.

Может быть, «чистой» НФ уже место в Парижской палате мер и весов, но, не зная чистого металла, сплава не сделать. Про такую сторону вы не думали?

Е. Клещенко:

На мой непросвещенный взгляд в этом есть резон. Василий?

В. Владимирский:

На Западе давно «чистой» НФ не существует, но я боюсь, что проблема российских фантастов в том, что они в первую очередь именно фантасты, писатели они – во вторую. Они не следят за литературным процессом, скажем так, не следят за тем, что происходит за пределами этого нашего сообщества. Это печально, потому что это сильно обедняет фантастику и писателей. Может быть, наши дети начнут писать толковую научную фантастику, которая и литература и так далее. Потому что с нынешним поколением ничего добиться уже невозможно, извините.

Реплика из зала — 11:

Станислав Кириллов. У меня вопрос к Василию: почему не вносить специфические термины в язык фантастики?

В. Владимирский:

Это было бы очень интересно, но, насколько я знаю, у нас было две более-менее успешные попытки проводить в жанре научной фантастики. Это роман Сергея Жарковского «Я, хобо» (2006), у него были эксперименты с языком, попытка создания языка будущего, языка, на котором говорят люди, живущие в далеком космосе, – более короткие предложения, очень много научных коротких терминов, аббревиатуры и так далее.

И вторая попытка – Алексей Андреев в романе «2048», там и программистский сленг инкорпорирован в русский язык, и много биологических, химических и физических терминов введено. Но этот роман написан в 2003 году, а опубликован в 2011.

Было много экспериментов, в том числе с языком науки, у писателей, которых обычно не относят к фантастам, – и блестящий стилизатор Владимир Сорокин, замечательный Виктор Пелевин – использование и научной терминологии, например, роман «S.N.U.F.F.». И у других авторов из «большого мира». Просто и у Пелевина, и у Сорокина в некотором роде прогностическая литература, и там именно язык науки становится частью нового русского языка будущего.

Б. Штерн:

Вы можете назвать вещи, в которых ученые разговаривают нормальным языком ученых? Я могу привести в пример только одну книгу, наверное, – Фреда Хойла.

В. Владимирский:

Поскольку я больше всего из ученых общаюсь с филологами и литературоведами, то практически любая книга про филологов или литературоведов – она о том, как они общаются языком ученых. «Люди в голом» Андрея Аствацатурова, например. Замечательный роман, рекомендую. Правда, он ни разу не фантастический, но зачем же нам ограничивать себя фантастикой?

К. Еськов:

Рекомендую всем в аудитории: почитайте «Путешествие натуралиста на корабле «Бигль»». И вы поймете, что вся так называемая приключенческая литература XIX века просто «нервно курит в уголке», как говорится, по сравнению с тем, как наш Чарльз Спенсерович [Дарвин] просто описывал это всё.

В. Владимирский:

Совершенно верно. Просто человек получил широкое системное — в том числе гуманитарное — образование.

Е. Клещенко:

«Бигль» прекрасен, но всё же для беллетристики нужно искать какое-нибудь письмо.

К. Еськов:

Возьмите Обручева. Вполне себе качественная литература. При этом Обручев – крупный ученый. Кстати говоря, в те времена было положено, чтобы ученый мог связно выражать свои мысли. Вот и всё.

Е. Клещенко:

То, что сейчас на биофаке вернули русский язык как предмет, который преподают, – это правильно.

Аплодисменты.

Избранные моменты из круглого стола:

![Игры в разработке и демо-версии :: [В разработке] DREADZONE (RUS|ENG|MULTI8) [Р]](http://i3.imageban.ru/out/2025/07/20/d77fd1faff9e7f3930a497cf832a2444.jpg)